Perubahan nama Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) menjadi “Departemen Perang” yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan parade besar 80 tahun kemenangan Tiongkok atas agresi Jepang serta peringatan Perang Anti-Fasis Dunia yang dihadiri oleh para pemimpin global, tampak pada awalnya seperti dua peristiwa yang terpisah.

Namun, jika dibaca dengan kacamata hubungan internasional, keduanya memiliki keterkaitan erat sebagai pertarungan simbol, narasi, dan kekuatan antara AS dan Tiongkok di panggung dunia.

Trump dengan keputusan kontroversialnya berusaha menghidupkan kembali retorika militeristik yang terang-terangan. Dengan mengganti kata “pertahanan” menjadi “perang”, ia mengirimkan pesan bahwa AS tidak sekadar berfokus pada perlindungan diri, tetapi siap menyerang dan memenangkan konflik.

Bagi sebagian masyarakat Amerika, langkah ini dianggap sebagai upaya mengembalikan “kejayaan” militer negara, sementara bagi publik internasional, terutama lawan-lawan strategis AS, langkah ini memperkuat citra Washington sebagai aktor agresif yang cenderung menggunakan kekuatan militer untuk memaksakan kehendak.

Sebaliknya, Beijing menampilkan parade militer megah untuk memperingati 80 tahun kemenangan rakyat Tiongkok atas agresi Jepang. Acara itu tidak hanya menampilkan kekuatan simbolis melalui narasi sejarah, tetapi juga unjuk kekuatan nyata dengan menampilkan senjata, rudal, dan teknologi militer terbaru.

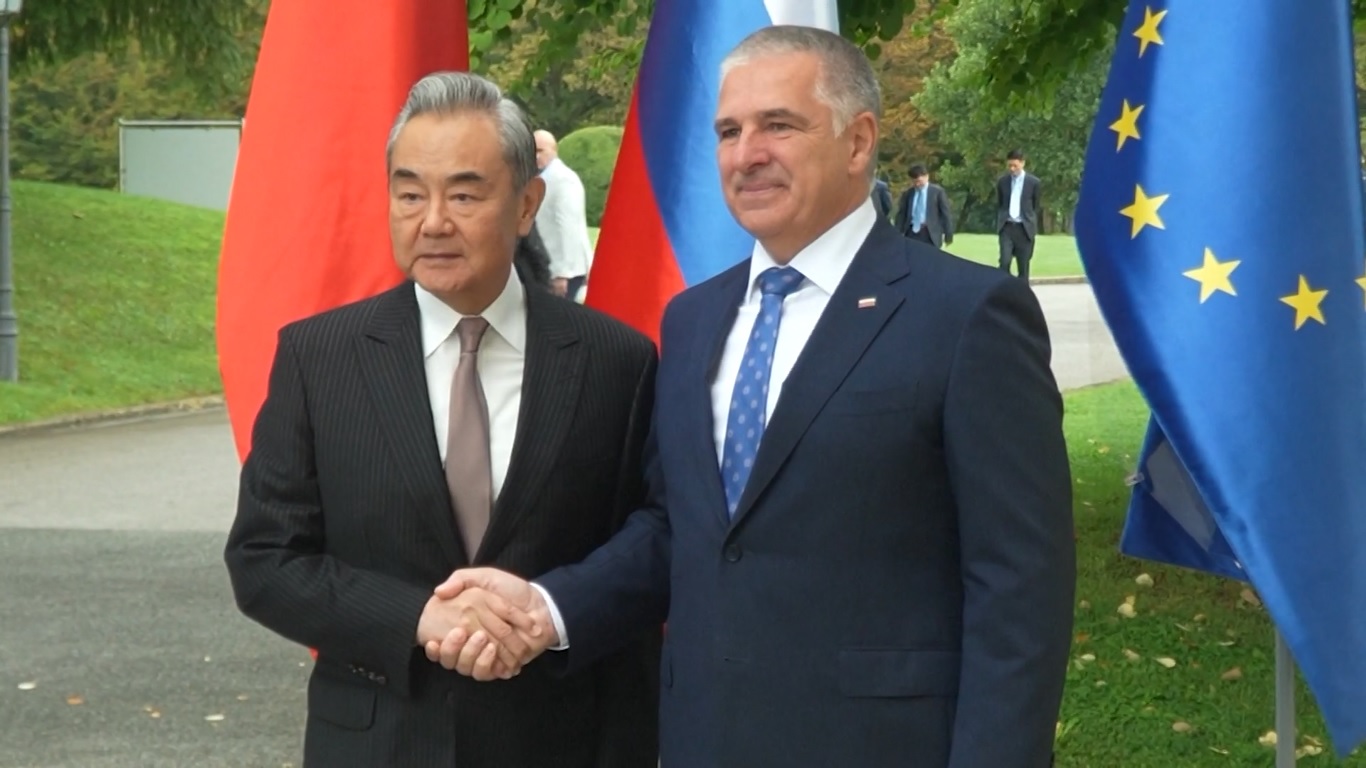

Kehadiran tokoh-tokoh besar seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, serta para pemimpin Global South lainnya di samping Prsiden Tingkok Xi Jinping, menambah bobot politik acara tersebut. Ini bukan sekadar seremoni sejarah, melainkan sinyal mahal yang membutuhkan biaya besar dan menunjukkan kemampuan nyata Tiongkok sebagai kekuatan militer dunia.

Dari perspektif realisme dalam hubungan internasional, kedua peristiwa ini mencerminkan perebutan “power politics”. AS berusaha menunjukkan bahwa ia masih menjadi kekuatan global yang siap berperang demi mempertahankan hegemoninya.

Sementara Tiongkok ingin menegaskan bahwa ia bukan lagi sekadar “pemain regional” tetapi sudah menjadi kutub kekuatan alternatif dengan kemampuan militer, ekonomi, dan simbolik yang mampu menandingi Barat. Dengan parade tersebut, Beijing mengirim pesan bahwa sejarah berada di pihaknya bahwa mereka pernah menjadi korban agresi dan kini bangkit sebagai pemenang yang siap memimpin dunia multipolar.

Namun jika dilihat melalui kacamata konstruktivisme, makna parade Tiongkok semakin jelas. Bagi Beijing, ingatan kolektif tentang perang melawan Jepang adalah bagian penting dari identitas nasional. Dengan mengulang memori kemenangan atas fasisme, Presden Xi memperkuat legitimasi rezim di mata rakyatnya, sekaligus mengirimkan pesan moral ke dunia bahwa Tiongkok adalah negara yang dulu melawan penindasan, dan kini kembali berdiri untuk melawan bentuk-bentuk “hegemon baru”.

Dalam konstruksi ini, AS dengan kebijakan Trump yang menghidupkan istilah “perang” justru membantu narasi Tiongkok. Dunia Selatan dapat dengan mudah melihat AS sebagai “agresor” modern, sementara Tiongkok menempatkan dirinya sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan global.

Bagi Rusia dan Korea Utara, berdiri di samping Presiden Xi di podium parade adalah kemenangan diplomatik. Presiden Putin dapat menunjukkan bahwa Moskow masih memiliki sekutu penting di Asia, sementara Kim Jong Un mendapat legitimasi internasional dengan tampil sejajar bersama para pemimpin dunia.

Kehadiran Presiden Prabowo, yang mewakili Indonesia, membawa makna tersendiri. Indonesia yang selama ini memainkan politik luar negeri bebas aktif, dengan hadir di acara tersebut, menunjukkan sikap pragmatis untuk menjaga hubungan baik dengan Tiongkok demi kepentingan ekonomi dan geopolitik kawasan.

Negara-negara Global South lainnya juga hadir untuk memperlihatkan bahwa mereka memiliki otonomi strategis, tidak hanya tunduk pada hegemoni Barat. Inilah bentuk "hedging strategy" unuk menjaga jarak aman dengan semua pihak sambil meraih keuntungan dari berbagai kutub kekuatan.

Jika dilihat dari teori "signaling" dalam hubungan internasional, jelas terdapat perbedaan kualitas antara tindakan Presiden Trump dan parade Presiden Xi. Nama kementerian bisa diubah hanya dengan tinta pena, tetapi kekuatan militer nyata membutuhkan pameran teknologi, latihan, dan partisipasi negara-negara sekutu.

Parade Tiongkok menjadi bentuk sinyal kredibilitas yang lebih kuat daripada perubahan nomenklatur di Washington. Dunia internasional pun membaca pesan itu dengan cara yang berbeda, dimana sebagian khawatir akan semakin intensnya rivalitas militer, sebagian lainnya melihat peluang untuk menyeimbangkan hubungan dengan Tiongkok.

Dari sisi domestik, kedua langkah ini juga punya fungsi politik dalam negeri. Presiden Trump menghidupkan jargon “Departemen Perag" untuk memuaskan basis politiknya yang nasionalis dan menginginkan Amerika tampil garang. Retorika semacam ini juga sejalan dengan politik “America First” yang menekankan kedaulatan dan kekuatan militer sebagai alat diplomasi utama.

Sementara Presiden Xi menggunakan parade untuk memperkuat posisi internalnya di dalam negeri. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, parade militer menjadi sarana mengalihkan perhatian masyarakat pada kebanggaan nasional dan memperkuat legitimasi Partai Komunis.

Makna simbolik bagi AS dan Barat dari parade ini cukup jelas bahwa Tiongkok menantang narasi dominan yang selama ini dimonopoli oleh AS dan sekutu Eropanya. Dengan mengangkat memori sejarah perang anti-fasis, Tiongkok ingin mengatakan bahwa Barat bukan satu-satunya pahlawan dalam Perang Dunia II. Lebih jauh lagi, dengan menggandeng negara-negara Global South, Beijing memperluas pengaruhnya dan menegaskan bahwa tatanan dunia multipolar bukan hanya teori, melainkan kenyataan yang sedang terwujud.

Sementara itu, maksud Presiden Trump dengan perubahan nama kementerian pertahanan juga dapat dibaca sebagai pesan kepada Tiongkok dan negara-negara lain yang hadir di parade tersebut. AS ingin menegaskan bahwa meskipun Tiongkok memamerkan kekuatan dan dukungan politik internasional, Washington tetap siap bertarung.

Kata “perang” adalah sinyal bahwa AS tidak akan ragu menggunakan instrumen militer untuk mempertahankan posisinya. Namun justru di sinilah paradoksnya karena bagi banyak negara, terutama di Selatan Global, pesan itu malah memperkuat citra Amerika sebagai kekuatan hegemonik yang agresif, sementara Tiongkok tampil sebagai pemimpin yang mengusung narasi “keadilan sejarah”.

Jika ditarik lebih jauh, fenomena ini memperlihatkan dinamika “security dilemma”. Ketika satu negara mengirim sinyal kekuatan, negara lain akan merasa terancam dan merespons dengan sinyal serupa.

Parade militer Tiongkok bisa dibaca sebagai respons terhadap dominasi militer AS, sementara penamaan ulang kementerian oleh Presiden Trump bisa dilihat sebagai respons terhadap kebangkitan simbolik dan material Tiongkok. Spiral saling curiga ini pada akhirnya memperbesar risiko eskalasi militer, meski pada dasarnya kedua pihak mungkin hanya bermaksud memperkuat posisi tawar.

Namun, penting untuk disadari bahwa simbol tidak otomatis mengubah realitas struktural. AS masih memiliki jaringan aliansi global yang luas, basis teknologi militer mutakhir, serta pengaruh ekonomi yang kuat. Tiongkok, meski berhasil memamerkan kekuatan, tetap menghadapi keterbatasan logistik, ekonomi, dan tantangan internal.

Dengan demikian, pertarungan simbolik ini lebih banyak berfungsi membentuk persepsi dan opini global ketimbang langsung mengubah keseimbangan kekuatan. Tetapi justru di dunia yang sangat terhubung dengan media dan diplomasi publik, persepsi bisa menjadi senjata yang sama berbahayanya dengan senjata militer.

Keterhubungan dua peristiwa ini memperlihatkan bahwa kita kini hidup di era multipolar yang ditandai oleh perang narasi. AS menggunakan simbol “perang” untuk menegaskan keberanian, Tiongkok menggunakan simbol sejarah untuk menegaskan legitimasi.

Negara-negara lain memanfaatkan keduanya untuk kepentingan pragmatis masing-masing. Pertarungan bukan hanya soal siapa memiliki senjata lebih banyak, tetapi juga siapa yang mampu membentuk opini global, membangun solidaritas, dan menciptakan citra moral.

Pada akhirnya, parade di Beijing dan penamaan ulang kementerian di Washington adalah dua sisi dari koin yang sama tentang perebutan hegemoni simbolik dan material dalam tatanan internasional. Jika AS terus tampil sebagai negara yang agresif, sementara Tiongkok berhasil mengonsolidasikan dukungan Global South dengan narasi sejarah anti-penindasan, maka dunia bisa saja menyaksikan pergeseran besar dalam persepsi legitimasi kekuatan global.

Dan bagi negara-negara yang hadir di parade itu, terutama dari Selatan Global, makna yang mereka tangkap sederhana bahwa ada pilihan lain di luar orbit Barat, dan Tiongkok sedang mengundang mereka untuk ikut serta dalam narasi baru dunia multipolar.