Penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Kota Serang di Provinsi Banten dengan Kota Hangzhou di Tiongkok pada 5 September 2025 menandai fase baru dalam hubungan Indonesia–Tiongkok. Peristiwa ini bukan sekadar seremoni seremonial antar-pemimpin daerah, melainkan cerminan dari tren yang lebih luas: meningkatnya peran kerja sama subnasional atau paradiplomasi dalam memperdalam konektivitas antarbangsa. Dalam kunjungannya ke Hangzhou, Wali Kota Serang Budi Rustandi bersama delegasinya tidak hanya menandatangani dokumen persahabatan, tetapi juga mengunjungi perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Alibaba dan Deepseek untuk mendiskusikan pembangunan e-commerce serta kecerdasan buatan. Hal ini menunjukkan bagaimana daerah di Indonesia semakin aktif mencari peluang investasi dan transfer teknologi langsung dari kota-kota di Tiongkok yang sudah lebih maju.

Fenomena ini dapat dibaca dari berbagai teori hubungan internasional. Perspektif liberal menekankan bahwa hubungan sister city atau sister province membentuk jejaring kelembagaan yang memudahkan perdagangan, investasi, pariwisata, dan pertukaran budaya. Kerja sama langsung antar-kota mampu memangkas hambatan birokrasi pusat, mempercepat aliran informasi, dan membuka pintu kolaborasi publik-swasta yang lebih konkret. Contoh nyata adalah kerja sama antara Kabupaten Tangerang dan Kota Binzhou di Provinsi Shandong pada Juni 2025 yang berfokus pada promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, serta pelatihan sumber daya manusia. Artinya, paradiplomasi memberikan jalur alternatif bagi daerah untuk memperoleh manfaat pembangunan tanpa harus menunggu seluruhnya dari diplomasi pemerintah pusat.

Namun teori realis memberikan perspektif lain yang tidak kalah penting. Interdependensi ekonomi tidak otomatis menghapus logika kekuasaan dan politik. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dan kenyataan ini memberi pengaruh besar terhadap arah kerja sama subnasional. Hubungan ekonomi yang semakin erat bisa memberikan peluang pertumbuhan, tetapi di sisi lain juga bisa menciptakan ketergantungan yang menjadi sumber leverage geopolitik. Dalam konteks ini, kota dan provinsi di Indonesia harus berhati-hati agar kerja sama yang terjalin tidak sekadar menjadikan mereka pasar atau penerima investasi pasif, melainkan benar-benar memberikan nilai tambah dan memperkuat posisi ekonomi lokal.

Sementara itu, teori konstruktivis menyoroti aspek identitas dan norma. Hubungan antar-kota tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbolis. Kota-kota Indonesia yang bermitra dengan kota-kota Tiongkok mulai terpengaruh oleh praktik tata kota, pola pembangunan ekonomi, hingga gaya pengelolaan teknologi digital yang diterapkan di Tiongkok. Hangzhou, misalnya, dikenal sebagai pusat ekonomi digital dan e-commerce dunia, yang tumbuh berkat perusahaan-perusahaan raksasa seperti Alibaba. Melalui pertukaran langsung, birokrat, pengusaha, dan akademisi Indonesia menyerap cara pandang baru tentang bagaimana teknologi dan tata kota dapat menjadi mesin pertumbuhan. Proses ini lambat laun membentuk identitas baru bagi pemerintah daerah Indonesia, yakni keyakinan bahwa modernisasi bisa dicapai dengan meniru dan memodifikasi model pembangunan kota-kota Tiongkok.

Selain Serang–Hangzhou, Indonesia telah menjalin banyak kerja sama serupa. Jawa Tengah sudah lebih dari dua dekade bermitra dengan Fujian, sementara Sumatra Utara menjalin hubungan dengan Guangdong. Ada juga kerja sama provinsi lain seperti Jawa Barat, Bali, dan NTB dengan sejumlah provinsi di Tiongkok. Jaringan ini menunjukkan bahwa paradiplomasi Indonesia–Tiongkok bukanlah fenomena baru, melainkan semakin intensif dalam satu dekade terakhir. Kerja sama jangka panjang ini terbukti memberi manfaat kumulatif, seperti program pelatihan SDM, pertukaran mahasiswa, kerja sama pariwisata, dan peluang ekspor produk daerah ke pasar Tiongkok.

Namun, kerja sama semacam ini juga membawa tantangan. Proyek besar dengan perusahaan Tiongkok, seperti kereta cepat Jakarta–Bandung, menunjukkan ambivalensi paradiplomasi. Di satu sisi, proyek itu menjadi simbol transfer teknologi dan percepatan konektivitas nasional. Tetapi di sisi lain, biaya yang membengkak, risiko pembiayaan, dan ketidakpastian soal pengembalian investasi menimbulkan pertanyaan serius tentang keberlanjutan. Hal serupa bisa saja terjadi di tingkat kota atau provinsi jika kontrak kerja sama tidak dikelola secara hati-hati. Paradiplomasi yang terlalu berorientasi pada investasi asing tanpa analisis matang bisa mengikat daerah pada kewajiban jangka panjang yang berat.

Dalam kerangka soft power, Tiongkok juga memanfaatkan kerja sama ini untuk memperluas pengaruh non-militer. Kehadiran perusahaan seperti Alibaba atau Huawei di ranah kerja sama kota menjadi saluran untuk memperkenalkan ekosistem teknologi, budaya kerja, dan norma digital yang khas Tiongkok. Ketika kota-kota di Indonesia mengadopsi model ini, mereka berpotensi mengalami transformasi digital yang cepat. Tetapi konsekuensinya adalah meningkatnya ketergantungan pada ekosistem asing, terutama terkait data, regulasi, dan persaingan usaha lokal. Maka, kerja sama semacam ini tidak boleh hanya dilihat dari sisi ekonomi, melainkan juga harus diukur dampaknya terhadap kedaulatan digital Indonesia.

Dari sisi pembangunan daerah, keuntungan potensial dari paradiplomasi jelas: peningkatan akses pasar ekspor, pembukaan lapangan kerja melalui investasi, promosi pariwisata lokal, serta percepatan pembangunan kapasitas SDM. Dengan strategi yang tepat, kota-kota di Indonesia bisa memanfaatkan hubungan sister city untuk mempercepat industrialisasi berbasis teknologi, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperluas jaringan budaya. Akan tetapi, manfaat ini hanya dapat tercapai jika daerah memiliki kapasitas administratif dan regulasi yang memadai untuk menyeleksi investor, memastikan transfer teknologi, serta menjaga agar kerja sama benar-benar mendukung pembangunan jangka panjang.

Oleh karena itu, ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan pembuat kebijakan. Pertama, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap LoI. Dokumen kerja sama harus diikuti analisis biaya-manfaat, klausul perlindungan lingkungan, dan regulasi fiskal yang jelas. Kedua, penekanan pada transfer teknologi dan pelatihan SDM lokal agar investasi tidak hanya menghasilkan infrastruktur atau pabrik, tetapi juga meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ketiga, diversifikasi mitra kerja sama. Indonesia tidak boleh hanya terpaku pada Tiongkok, meskipun peran Tiongkok sangat besar. Jaringan kerja sama juga harus dibangun dengan Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, dan negara ASEAN untuk menjaga keseimbangan. Keempat, integrasi dengan kebijakan nasional. Paradiplomasi daerah harus selaras dengan arah politik luar negeri dan strategi pembangunan nasional agar tidak bertentangan dengan kepentingan lebih luas.

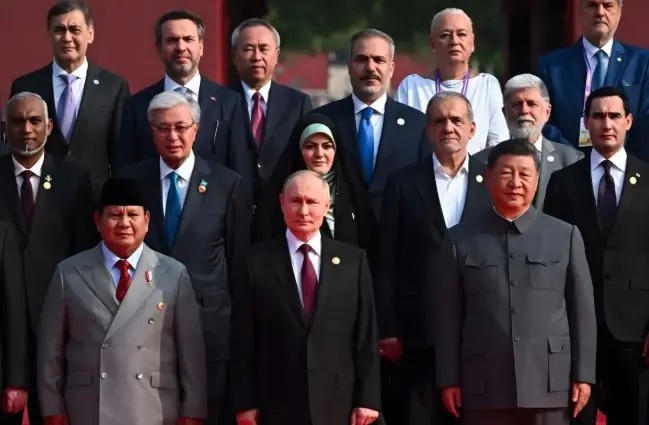

Dengan pendekatan semacam ini, kerja sama antara Serang dan Hangzhou tidak hanya akan menjadi simbol persahabatan, tetapi juga menjadi model pembangunan daerah yang strategis, inklusif, dan berkelanjutan. Hubungan antar-kota bisa menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih maju, selama ia dikelola dengan bijaksana dan penuh kehati-hatian. Jika tidak, risiko ketergantungan ekonomi dan teknologi bisa menjadi konsekuensi yang mahal. Pada akhirnya, LoI semacam ini bukan hanya soal foto bersama di ruang pertemuan, melainkan soal arah masa depan pembangunan daerah yang terhubung dengan dinamika global.